Comment définir la durabilité ?

Aujourd’hui, la définition de « pêche durable » la plus largement utilisée au niveau mondial — par exemple en Europe dans le cadre de la Politique commune de la pêche — est celle de « Rendement maximum durable », ce qui n’est malheureusement pas une bonne nouvelle…

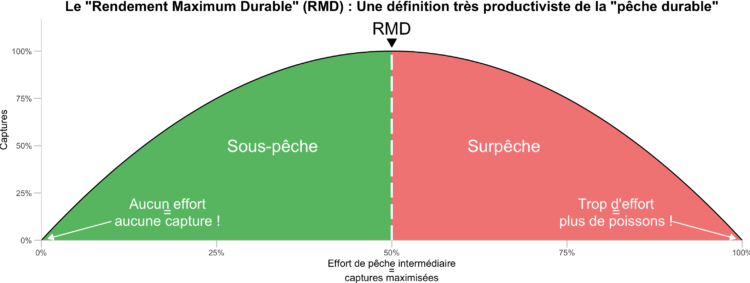

Ce terme définit « la plus grande quantité de biomasse que l’on peut en moyenne extraire […] d’un stock halieutique […] sans affecter [son] processus de renouvellement ».[1] En termes plus simples, il s’agit donc de la quantité maximale de poisson que l’on peut extraire année après année d’une population, sans mettre en danger le renouvellement de cette dernière.

Sous cette définition légèrement technique, se cache donc une bien triste réalité : nous appelons « durable » une pêche qui maximise ses captures, dans la plus pure vision productiviste. Ainsi, comme le souligne le journaliste George Monbiot, on appelle une « population saine » un « stock sous-exploité »…[2]

Ce concept a vu le jour juste après la seconde Guerre mondiale,[3] cette dernière ayant permis d’observer la dynamique des populations de poissons en l’absence (ou quasi) de pêche. Pour faire simple, ce modèle nous dit trois choses :

Or, ce concept a rapidement été vivement critiqué et n’a pas cessé de l’être depuis sa création. Ainsi, le Dr Sidney Holt — l’un des pères fondateurs de la gestion des pêches — l’a même considéré comme « la pire idée jamais conçue en gestion des pêches« .[1] Selon ce même chercheur, « sa poursuite comme objectif de gestion des pêches augmente la non-rentabilité des pêcheries, voire leur probabilité d’effondrement« . Le plus prudent serait donc de ne pas considérer cet indicateur comme l’ultime objectif à atteindre, mais bien comme une limite dont il ne faudrait pas trop s’approcher…[2]

Au-delà de ce problème fondamental, le concept de Rendement maximum durable est également critiqué car il se concentre uniquement sur les espèces ciblées, sans tenir compte du fait que les pratiques de pêche peuvent être destructrices (par exemple, les chaluts de fond) et capturer généralement de très grandes quantités d’espèces non ciblées (les soi-disant « captures accessoires »).

Par ailleurs, cet indicateur reste très mal évalué au niveau mondial, y compris dans les régions très développées. Ainsi, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) soulignait en janvier 2020 que parmi les plus de 330 espèces débarquées chaque année par les pêcheurs métropolitains français, seules 74 étaient évaluées (représentant 83% des débarquements) pour un ou plusieurs stocks. Sur les 164 stocks évalués au total, bon nombre manquent cruellement de données et ont donc un statut « inconnu ».[3] La situation est évidemment bien pire dans les régions moins développées comme l’Afrique, où le calcul des Rendements maximums durables reste totalement illusoire.[4]

Pour BLOOM, il est donc absolument nécessaire de revenir à la définition originelle de la durabilité :

La durabilité est avant tout une affaire d’équité intergénérationnelle, de sortir les gens de la pauvreté

Philip A. Loring, Université de Guelph, Canada

Cette justice intergénérationnelle, ce développement au service des populations les plus défavorisées pour les sortir de la pauvreté, ne sera obtenue qu’à deux conditions, qui forment le cœur de la vision de BLOOM : une relation saine et équitable entre les humains eux-mêmes et entre les humains et notre planète. C’est de cette manière que la notion de « durabilité » a pour la première fois été mentionnée dans le Rapport Brundtland « Notre avenir à tous » en 1987.[1]

Ainsi, notre vision d’une pêche durable n’est pas de maximiser les captures, d’autant plus si celles-ci sont réalisées par quelques multinationales ou pour une utilisation au rabais. Notre vision est de ne pêcher que ce dont nous avons besoin, avec les méthodes les plus douces pour l’environnement et donc les plus pourvoyeuses d’emplois. Si sur les 90 ou 100 millions de tonnes de poissons capturées chaque année, seules 20 rentrent dans ce cadre, alors ainsi soit-il (ce qui fait tout de même 3kg/an/personne).

Malheureusement, comme le dit également le chercheur Philip A. Loring,[2] cette définition a depuis été tellement corrompue par une myriade d’intérêts industriels, que tout le monde a fini par l’oublier.

Alors que la vaste majorité des navires de pêche font moins de 12m de long et possèdent un moteur de moins de 100 kW, les 100 plus gros navires (soit 0,1% de la flotte) ont une puissance moteur équivalente à 60% de la flotte européenne !

Notre dossier sur la pêche minotière

Les européens ne sont pas en reste, que ce soit au large de l’Afrique de l’Ouest ou ailleurs dans l’Océan Atlantique. Par exemple en Afrique de l’Ouest, les plus grands navires européens comme le ANNELIES ILENA et le MARGIRIS (respectivement 144 et 143 m de long !) sont régulièrement actifs dans le cadre d’accords de pêche avec le Maroc et la Mauritanie, payés par les contribuables européens.[1]

Ailleurs dans l’Océan Atlantique, citons par exemple la pêcherie danoise de sprat, lançon et tacaud qui capture chaque année jusqu’à un demi-million de tonnes de poissons — l’équivalent des captures françaises annuelles — à destination unique de l’élevage. Comme tant d’autres pratiques destructrices et délétères, cette absurde pêcherie est certifiée « pêche durable » par l’omniprésent label MSC (Marine Stewardship Council), qui impose sa vision pour le moins particulière de la pêche durable au monde entier.

Notre dossier sur l’imposture du label MSC

Bien sûr, tout le poisson pêché par ces immenses navires industriels ne se retrouve pas toujours réduit en farine et consommé par des poulets ou des saumons. Il se retrouve aussi, souvent, dans nos assiettes. C’est par exemple le cas du thon, l’un des poissons favoris des français. Qu’il soit de l’espèce listao/bonite, germon/blanc, ou albacore/jaune, on le retrouve le plus souvent en boîte, mais aussi de plus en plus en frais dans les sushi shop et poke bowl.

Contrairement à ce qu’essaye de nous faire croire Petit Navire (propriété du tentaculaire Thai Union, leader mondial des produits de la mer), il ne s’agit pas là d’une petite pêche côtière et vertueuse, au contraire. Les navires français impliqués dans cette pêche au thon font généralement plus de 80 m et sont actifs dans le Golfe de Guinée et le Canal du Mozambique, encore une fois dans le cadre d’accords de pêche très subventionnés.

Les acteurs de cette pêche sont trois en France :

Par le biais de cette liste, nous voyons également émerger une autre tendance, au-delà de la captation et concentration des droits de pêche par quelques industriels : celle de l’emprise des intérêts néerlandais dans la pêche française, bien ressentie lors de notre campagne pour l’interdiction de la pêche électrique. Parlevliet & van der Plas n’est pas le seul propriétaire d’armements français, puisque Cornelis Vrolijk est quant à lui propriétaire de France Pélagique, dont le tout dernier navire, le SCOMBRUS de 81 m de long, a fait couler beaucoup d’encre.

Une autre espèce de thon est bien connue du grand public : le thon rouge. Surexploité dans les années 1990 et 2000, sa population a, ces dernières années, connu un rebond très positif grâce à des mesures de gestion efficaces. Mais d’un point de vue social et économique — « d’équité intergénérationnelle » comme le dit Philip A. Loring — nous sommes très loin du compte : 79 % du quota de thon rouge français en 2021 ont été attribués à 22 thoniers détenus par une poignée de familles basées à Sète. La vaste majorité des petits pêcheurs côtiers est laissée quant à elle laissée pour compte, menacée de poursuites judiciaires si jamais un thon rouge est pêché.

Ainsi, il apparaît clairement que la pêche européenne et a fortiori française n’ont rien de « durable », du point de vue originel de l’équité et des besoins des populations les plus démunies.

Notre conseil consommation : privilégier les circuits courts